La ficción tocó rápidamente las puertas del cine y el ilusionista George Meliés -considerado el primer cineasta de ciencia ficción de la historia- fue uno de sus pioneros. Su filme, Viaje a la luna (1902), en el que un grupo de astrónomos conciben y ejecutan, junto a seis valientes astronautas, un viaje a nuestro satélite, es su película más reconocida; no obstante, tuvo una amplia producción en la que, con la ayuda de numerosos trucajes técnicos y narrativos, ayudó a que el cine se convirtiera en un poderoso vehículo para reimaginar la realidad y para soñar.

Todos los viajes imposibles mostrados por Méliès y sus contemporáneos en pantalla tenían una contraparte tangible en las ciudades y locaciones contruidas en los primeros estudios cinematográficos. En este artículo exploraremos algunas de las características de estas obras arquitectónicas, resaltaremos el papel que tuvieron en el desenvolvimiento del cine como industria y como vehículo comunicativo en sus primeros años y, finalmente, nos centraremos en presentar la casa de cristal de Méliès, la cual vio nacer gran parte de sus ilusiones fílmicas.

Una introducción general

La arquitectura de los primeros estudios le dio forma al primer cine al establcer un marco de acción en cuanto a la cantidad de luz, el tipo de ángulos y el tamaño de los espacios a los que tenían acceso los cineastas. Éstos, contribuyeron a la creación de sus contenidos estéticos y narrativos al conformar talleres para la producción de utilería y al crear camerinos para los actores, depósitos y departamentos de escritura de guiones. Igualmente, impactaron en las dinámicas de post-producción al construir cuartos oscuros, talleres de coloreado, de edición de negativos e instalaciones de impresión.

La separación física de estas secciones le dio forma a las prácticas de trabajo de la industria al establecer determinadas relaciones espaciales entre las distintas fases de producción. De igual forma, la diversidad técnica y productiva requerida para construirlos y mantenerlos, los covirtió en nodos importantes de las redes intelectuales, culturales, técnicas y políticas de la jóven industria cinematográfica.

En este sentido, podemos definir a los estudios de las primeras décadas del siglo pasado como estructuras diseñadas para la producción de imágenes en movimiento, que incluían la pre y la postproducción, la investigación y el desarrollo, la manufactura, así como las prácticas publicitarias y de márketing, que empezaron a complejizarse conforme el cine ganaba popularidad.

Una historia de los primeros estudios

Al igual que las tecnologías de las imágenes en movimiento, los estudios aparecieron por primera vez en Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Aunque se desarrollaron de forma independiente -casi siempre por los propios cineastas-, siguieron un estilo similar en lo que respecta tanto a los materiales utilizados como al tipo de espacios construidos.

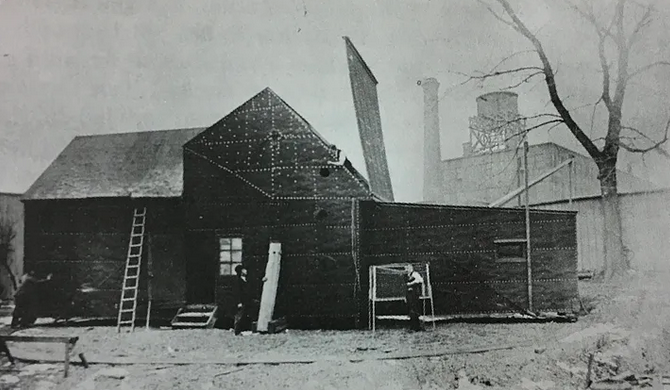

Es interesante resaltar que el primer estudio cinematográfico de la historia antecede a la primera proyección de los Lumière por casi tres años. Conocido como la Black Maria y construido por W. K. L. Dickson, albergó a la compañía cinematográfica de Edison en West Orange, Nueva Jersey, desde los primeros meses de 1893. En 1894, el edificio sufrió algunas modificaciones (tal y como se aprecia en las imágenes que presentamos abajo), en pos de expandir el escenario, permitir un mayor número de maniobras para controlar la entrada de luz y hacer espacio para almacenar utilería.

En los años siguientes, nuevos estudios empezaron a profliferar en distintas azoteas de Nueva York, Filadelfia, Berlín y París. En 1896, en Nueva York, la compañía Vitascopio organizó un estudio en la azotea del edificio en donde tenían sus oficinas (el número 43 Oeste de la calle 28). A principios de 1897, Siegmund Lubin construyó uno en Filadelfia y, más o menos al mismo tiempo, Oskar Messter otro en Berlín. A finales de ese año, George Méliès edificó el primer estudio en Francia, localizado en el suburbio de Montreuil-sous-Bois en el este de París.

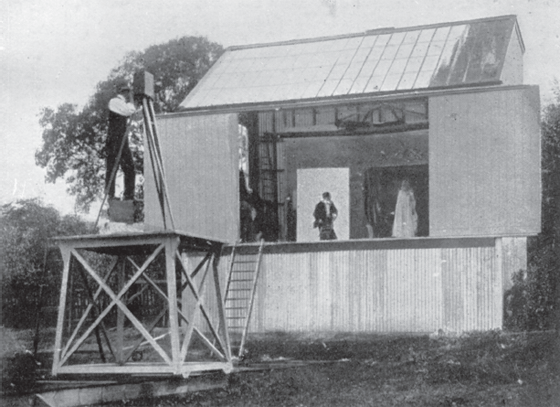

El estilo arquitectónico del estudio de Méliès (que mezclaba el acero con el cristal construyendo una suerte de invernadero cinematográfico) sentó un precedente y, en los siguientes cinco años, todos las grandes compañías estadounidenses, francesas y británicas lo imitaron.

En 1898, R. W. Paul y la compañía británica Mutoscope, por ejemplo, establecieron el primer estudio en el Reino Unido siguiendo los principios utilizados por el ilusionista francés. Éste, localizado en el suburbio de New Southgate, consistía en un escenario coronado por un techo de cristal, con varias puertas corredizas posicionadas al fondo y con un riel en el suelo en el que se podía montar distintos objetos de utilería.

Arquitecturas, diseños e inspiraciones: entre estudios fotográficos y fábricas

A partir de 1903, estos recintos se conviritieron en enclaves dominantes de la industria cinematográfica y, a lo largo de la década de 1910, se consolidaron como formas arquitectónicas urbanas. Resta entonces que nos preguntemos cómo eran estas formas y de qué manera afectaron estética y narrativamente a los filmes que se produjeron en sus interiores.

En lo que respecta a su diseño, sus creadores tomaron inspiración de los estudios fotográficos, porque aquellos tenían tres cualidades que eran fundamentales para hacer cine, a saber: luminosidad, plasticidad y precisión.

La misma búsqueda por la luz que llevó a los fotógrafos urbanos del siglo XIX a colocar sus cámaras en las azoteas de los edificios, propició que los primeros estudios cinematográficos se posicionaran en lo alto y que prefirieran el cristal sobre otros materiales –dado que les permitía aprovechar la luz natural–.

Por otro lado, los estudios fotográficos también les dieron modelos concretos de plasticidad espacial a los pioneros del cine. Éstos se expresaron en la enorme variedad de fondos pintados (que emulaban paisajes reales o ficticios), que crearon verdaderos mundos virtuales tanto para los fotógrafos decimonónicos como para los cineastas y que les permitieron situar sus historias en un sin fin de lugares sin salir de sus casas de cristal.

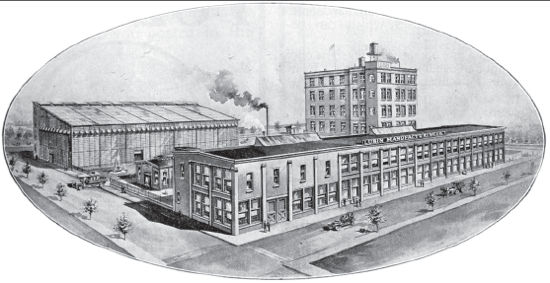

Ahora bien, regresando a la cuestión de la luz, el cine requería todavía mayor control sobre aquella que la fotografía. Ello, sumado a la necesidad de poder controlar la totalidad del espacio de grabación y de eficientar los procesos que ocurrían en su interior, acercó a los primeros diseñadores a observar la estructura y las dinámicas de las fábricas. Conforme los estudios crecieron y se consolidaron como base de la industria cinematográfica, su composición general fue acercándose, cada vez más, a estos compuestos industriales.

Extraída de: Jacobson, Brian R. Studios Before the System.

La casa de cristal de Méliès

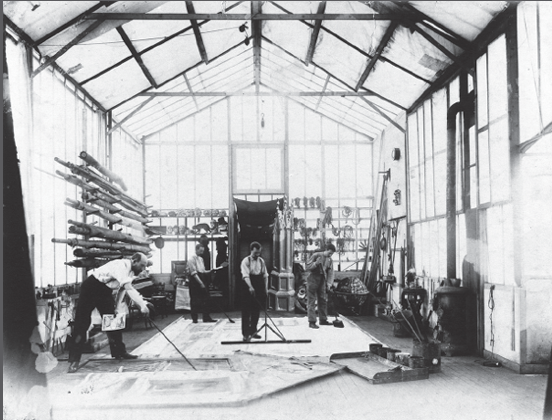

Como ya mencionamos, Méliès construyó su primer estudio en Montreuil-sous-Bois, un suburbio en el este de París, el cual, asemejándose a un invernadero, sentó un precedente en el diseño de estos espacios. Aunque se suele resaltar como su principal inspiración el teatro de Robert Houdini, coincidimos con Jacobson (2015) en que no puede dejarse de lado la enorme influencia que el estudio fotográfico de ese mago tuvo en Méliès.

Éste, construido sobre el techo de Houdini por André-Adolphe-Eugène Disdéri (el inventor de la carte de visite), abrió sus puertas en 1854 y fue el más grande de París en su época. Cuatro décadas más tarde, el estudio sería ocupado por Clément Maurice, un fotógrafo (empleado de los Lumière) quien trabajaría para los hermanos desde allí y que tendría relación con Méliès.

En este sentido, el inventor de los viajes espaciales en el cine, se vio fuertemente influenciado tanto por el mago Houdini (relación que se señala una y otra vez en las historias sobre su vida), como por las peculiaridades de la técnica y de los espacios fotográficos (gracias a su relación con Maurice).

La plasticidad del diseño fue lo que le permitió a Méliès desarrollar y perfeccionar los trucajes visuales que caracterizaron a su cine y que lo hicieron famoso. De igual forma, al utilizar cristal como elemento básico de construcción (elección que, como ya resaltamos, sería imitada por sus contemporáneos), el cineasta difuminó la división entre el espacio interior y el exterior en pos de que la luz se filtrara, suavemente, hacia el escenario.

Parece que Méliès tomó la decisión de construir su invernadero en 1896 y que estuvo motivada por querer dejar de estar atado a las inclemencias el clima e, igualmente, para protejer sus muchos fondos pintados que, inevitablemente, se arruinaban cuando la lluvia se desataba durante una grabación.

En su forma inicial, el estudio consistió en una estructura cuadrada (de 17 x 6 metros), con muros de 4 metros de altura y un techo en forma de triángulo que hacía que la estructura alcanzara los 6 metros. Cubrió casi todas las paredes con vidrio escarchado, con exepción de algunas líneas estratégicas (que daban directamente al escenario) que cubrió con cristal transparente y orientó al estudio hacia el sureste. Para asegurar el control de la luz, lo equipó con varias cortinas retráctiles y con un cuarto oscuro para poder revelar sus películas.

Fragmento de: Jacobson, Brian R. Studios Before the System.

La casa de cristal de Méliès sintetizó las cualidades de ese recinto capaz de contener todos los artificios que los cienastas y fotógrafos utilizaban para producir esas imagenes de espacios (reales e imaginarios) que permitían que los espectadores soñaran y se trasladaran fantasmagóricamente a otros tiempos y mundos. En este sentido, los estudios coadyuvaron a la creción de esos mundos artificiales de los pioneros y a la consolidación de la cultura cinematográfica del periodo.

En próximos artículos exploraremos los modos particulares en los que, en sus películas, este multifacético inventor, ilusionista y cineasta estableció nexos entre ese mundo externo (que se colaba entre los cristales) y ese otro universo interno y artificial (que aparecía y se encontraba contenido en su invernadero-estudio).